Bibliotecas, redes e revoluções: o legado tecnológico dos oprimidos

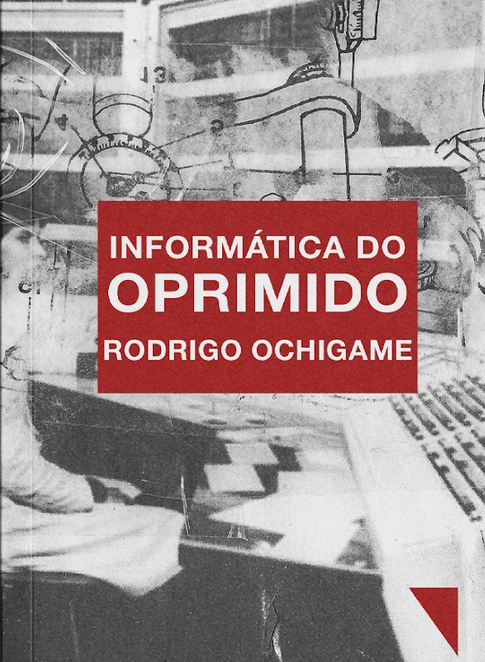

Informática do Oprimido, de Rodrigo Ochigame, é o segundo livro da coleção <âncoras do futuro>, criada pela Funilaria em parceria com o BaixaCultura, que busca tentar politizar o mal-estar que nos acomete hoje sobre os rumos da internet e das tecnologias. Neste texto, publicado originalmente em 2021, Rodrigo explora algumas narrativas alternativas à visão dominante da tecnologia e que desafiam a pretensa universalidade dos modelos técnicos ocidentais. Como seria, por exemplo, nossas bibliotecas digitais, plataformas de busca e sistemas de catalogação se o “modelo cubano” descrito por Setién Quesada neste livro tivesse se tornado o paradigma dominante da ciência da informação? E se, em vez de redes sociais centralizadas em servidores corporativos, tivéssemos desenvolvido plataformas inspiradas nessas práticas de intercomunicação dos oprimidos, onde a topologia da rede refletisse as relações éticas e políticas que desejamos construir?

A segunda parte do livro, Propostas para infraestruturas digitais democráticas, avança para a proposição ao trazer sua experiência com movimentos sociais e redes de pesquisadores no Sul Global para apresentar sete propostas concretas para infraestruturas digitais orientadas ao interesse público e sob controle democrático.

Da recuperação histórica de alternativas tecnológicas do passado à imaginação de possibilidades concretas para o futuro, este livro nos lembra sempre que a tecnologia não é – nem nunca foi, nem nunca será – neutra. Seus códigos, algoritmos e interfaces são campos de batalha onde valores, visões de mundo e projetos de sociedade disputam hegemonia. E é precisamente no reconhecimento dessa não-neutralidade que reside nossa capacidade de resistir e recriar.

Rodrigo Ochigame é um historiador e antropólogo que estuda computação e inteligência artificial sob uma perspectiva crítica, professor na Universidade de Leiden (Holanda) e doutor pelo MIT (EUA). O livro tem ilustrações de Léo Daruma, prefácio do Instituto Paulo Freire e texto de apresentação de Leonardo Foletto (editor deste espaço) e Caio Valiengo, também editores da coleção. Publicamos aqui abaixo o texto de apresentação na íntegra.

Bibliotecas, redes e revoluções: O legado tecnológico dos oprimidos

Leonardo Foletto e Caio Valiengo

A ascensão do poder das plataformas digitais na vida de bilhões de pessoas do planeta nos fez acostumar a ouvir (e repetir) um mantra: a tecnologia não é neutra. Felizmente, para uma grande parcela da população mundial não é (como nunca foi) novidade entender que um sistema de gerenciamento de bibliotecas digitais, ou um intrincado algoritmo que faz funcionar os feeds de uma rede social, carrega muitos dos valores e das visões de mundo de quem o programa. A forma de organizar a informação, ou com que se prioriza um conteúdo em vez de outro, reflete escolhas políticas, econômicas e culturais que frequentemente permanecem invisíveis para o usuário comum – e às vezes até para alguns dos programadores que arquitetam algoritmos, que não raro se perguntam “mas como que o algoritmo é político? Isso é matemática, multiplicação de matrizes, lógica pura”.

Langdon Winner, no clássico livro de 1986 intitulado The Whale and the Reactor [A baleia e o reator], utiliza um exemplo distante dos algoritmos atuais, mas que explicitam a mesma dinâmica: o processo de mecanização de uma fábrica de máquinas agrícolas em Chicago nos anos 1880. Comumente lido como parte “natural” da história dos desenvolvimentos industriais do período, motivados principalmente pela eficiência econômica gerada pela mecanização, o contexto específico dessa inovação técnica nos conta outra história. Trabalhadores qualificados da fábrica haviam organizado um sindicato para conquistar melhores condições de trabalho. Como reação, os proprietários da fábrica fomentaram a mecanização do processo que permitia o manejo das máquinas por trabalhadores não qualificados. A mudança produtiva e tecnológica nem sequer gerava resultados mais eficientes, visto que apresentava produtos com qualidade inferior e custos mais altos. As novas máquinas foram abandonadas depois de três anos de uso, mas cumpriram a função de destruir o sindicato.

Esta inconsciência técnica não é acidental. A formação dos profissionais de tecnologia nos centros hegemônicos, aqui tanto no Norte como no Sul Global, tende a separar deliberadamente o “como fazer” do “por que fazer” e “para quem fazer”, criando gerações de programadores que, mesmo brilhantes em suas habilidades técnicas, raramente compreendem o impacto social e político das ferramentas que desenvolvem. Assim como o operário na linha de montagem que não apenas desconhece o produto final de seu trabalho, mas é alienado da compreensão de seu papel como classe produtora de valor na engrenagem capitalista, muitos cientistas da era digital produzem fragmentos de código sem consciência do sistema econômico, político e social que ajudam a construir e perpetuar. Este trabalhador digital, frequentemente seduzido pela narrativa meritocrática do setor tecnológico e pelo fetiche da inovação, raramente percebe como sua atividade intelectual, aparentemente neutra e puramente técnica, está inscrita em relações de poder que transformam conhecimento em commodity, dados em capital e usuários em produtos.

O que raramente se questiona nestes ambientes, porém, é como seriam essas tecnologias se tivessem sido desenvolvidas sob outras premissas, em outros contextos históricos e geopolíticos, por pessoas que experimentaram realidades diferentes daquelas dos centros de poder do Vale do Silício. Enquanto a narrativa hegemônica nos apresenta uma linha evolutiva aparentemente natural e inevitável dos sistemas técnicos — da ARPANET financiada pelo Departamento de Defesa americano à Internet comercial dominada por gigantes como Google e Facebook; dos mainframes da IBM aos computadores pessoais da Apple e Microsoft; dos sistemas proprietários e fechados às plataformas de “economia compartilhada” que, ironicamente, concentram riqueza como nunca —, há, nas brechas do mundo capitalista, experiências tecnológicas alternativas que ainda permanecem obscurecidas, relegadas às notas de rodapé da história oficial da computação.

“Informática do Oprimido” explora justamente algumas dessas narrativas alternativas à visão dominante da tecnologia e que desafiam a pretensa universalidade dos modelos técnicos ocidentais. Como seria, por exemplo, nossas bibliotecas digitais, plataformas de busca e sistemas de catalogação se o “modelo cubano” descrito por Setién Quesada neste livro tivesse se tornado o paradigma dominante da ciência da informação? Em vez de algoritmos otimizados para maximizar cliques e tempo de permanência, teríamos sistemas que medem e valorizam uma efetiva “comunicação social autor-leitor” – aquela relação dialógica onde o leitor não é mero consumidor passivo de conteúdo, mas participante ativo num processo de construção coletiva de sentido através do acervo bibliográfico? O modelo cubano reconhecia esta dimensão social da leitura, mensurando não apenas quantas pessoas acessam determinado material, mas como esse acesso se traduz em apropriação crítica e transformadora do conhecimento. Sob esse modelo, nossas plataformas digitais não reduziriam o conhecimento a mercadorias distribuídas por métricas de engajamento e economia de atenção, mas reconheceriam a complexidade das interações humanas com a informação? A avaliação do sucesso de um sistema não seria baseada apenas em quantos usuários acessam determinado conteúdo, mas na qualidade e profundidade dessas interações, permitindo comparações contextualizadas entre diferentes comunidades e períodos históricos? Teríamos, enfim, uma internet que não apenas conecta pessoas a conteúdos, mas que compreende e nutre as relações sociais que dão significado ao conhecimento compartilhado?

Estes são exercícios de especulação, claro, que trazemos aqui porque fizemos enquanto líamos este texto pela primeira vez – e fica o convite para vocês fazerem também. Ao trazer à luz experiências do Sul Global, especialmente da América Latina, “Informática do Oprimido” nos convida a questionar a história única da tecnologia e a perceber que outros futuros tecnológicos não apenas foram imaginados, mas efetivamente construídos, mesmo que por breves períodos ou em circunstâncias adversas. As redes de solidariedade e comunicação popular desenvolvidas pelos movimentos de base ligados à Teologia da Libertação, também descritas neste livro, nos oferecem outro vislumbre dessas possibilidades: comunidades eclesiais que criaram sistemas de comunicação horizontal e participativa, muito antes da internet, antecipando aspectos fundamentais da teoria de redes distribuídas. As tecnologias sociais que emergiram dessas experiências – onde meios analógicos como rádios comunitárias, boletins mimeografados e redes de mensageiros se entrelaçavam para formar uma infraestrutura de comunicação resiliente à repressão – nos mostram como uma tecnologia verdadeiramente libertadora não está necessariamente atrelada à última inovação de software ou hardware, mas também à forma como suas arquiteturas de rede incorporam e amplificam valores de reciprocidade, proteção mútua e construção coletiva de saberes. E se, em vez de redes sociais centralizadas em servidores corporativos, tivéssemos desenvolvido plataformas inspiradas nessas práticas de intercomunicação dos oprimidos, onde a topologia da rede refletisse as relações éticas e políticas que desejamos construir?

Oprimidos no Chile

Ainda que não citadas no livro, as experiências de Cuba e da intercomunicação nos anos 1970 e 1980 dialogam com outras duas experiências, no Chile de Salvador Allende (1970-1974), que ecoam um imaginário do que poderia ser uma espécie de modernidade tecnológica latino-americana em que a tecnologia não está afastada das necessidades sociais. O Cybersyn, concebido pelo ciberneticista britânico Stafford Beer em parceria com engenheiros chilenos liderados por Fernando Flores, representou uma visão radicalmente democrática da computação aplicada à economia. Utilizando tecnologia computacional modesta para a época – uma rede de apenas 500 teletipos e um computador mainframe IBM – o sistema criava um fluxo de informações em tempo quase real entre fábricas, centros de distribuição e órgãos governamentais*. Ao contrário dos sistemas cibernéticos soviéticos centralizados, o Cybersyn foi desenhado como uma rede de autonomia viável, onde as decisões fluíam tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo, com trabalhadores das fábricas tendo papel ativo no monitoramento e ajuste da produção. A icônica “Sala de Operações” com suas cadeiras futuristas e telas de visualização de dados encarnava uma estética alternativa de tecnologia e também uma ideia de que sistemas técnicos poderiam amplificar, em vez de substituir, a inteligência coletiva dos trabalhadores**.

Paralelamente, a Editora Nacional Quimantú (que em mapuche significa “Sol do Saber”) representou uma revolução na democratização do acesso ao conhecimento. Nacionalizada a partir da antiga Editora Zig-Zag, a Quimantú transformou radicalmente tanto os processos de produção editorial quanto os modelos de distribuição editorial ao produzir livros com tiragens de até 50 mil exemplares vendidos a preços acessíveis*** em bancas de jornal, estações de trem e sindicatos. A editora estatal criou coleções como “Minilibros”, “Cuadernos de Educación Popular” e “Nosotros nos chilenos”, que levaram literatura, história, teoria política e a tentativa de construção de uma identidade nacional socialista, a setores historicamente excluídos do mercado editorial – além de ter experimentado com formas participativas de definição de seu catálogo, incluindo consultas a organizações de base sobre suas necessidades de formação****. Essa foi uma experiência do governo da Unidade Popular que buscava a criação de novos meios e indústrias de comunicação, como a criação da Chile Films, da Televisão Nacional e a estação de rádio Magallanes, onde Allende fez seu último discurso em meio a bombardeios e rajadas de metralhadoras.

Tanto Cybersyn quanto Quimantú foram brutalmente interrompidos pelo golpe militar de Augusto Pinochet em 11 de setembro de 1973. A perseguição a estes projetos foi estratégica: representavam perigosas alternativas ao modelo tecnocientífico e cultural que o neoliberalismo chileno precisava implantar. O Chile, como se sabe, foi o laboratório experimental das políticas que mais tarde seriam globalizadas, e o Golpe Militar que tirou Allende do poder (e o matou) é reconhecido pelo filósofo inglês Mark Fisher como o evento fundador do realismo capitalista – o reconhecimento fatalista de que não há alternativa ao capitalismo*****. Para Eden Medina*******, pesquisadora chilena, professora do MIT (EUA) e uma das pioneiras na sistematização da experiência tecnológica da Unidade Popular, a história do Cybersyn mostra também que não se trata apenas de sonhos utópicos, mas sim uma iniciativa construída coletivamente que fazia parte de um projeto político que tinha aspirações reais e tentava transformar a sociedade.

Estas experiências chilenas, assim como as bibliotecas cubanas e as redes de comunicação popular descritas em “Informática do Oprimido”, compartilham não apenas visões alternativas de tecnologia, mas também destinos marcados por interrupções violentas ou por pressões sistemáticas para sua descaracterização. Se os projetos chilenos foram abruptamente destruídos pelo golpe de Pinochet, as bibliotecas cubanas enfrentaram décadas de embargo econômico que limitaram severamente sua capacidade de modernização tecnológica, enquanto as redes de intercomunicação popular ligadas à Teologia da Libertação foram perseguidas e desmanteladas pelos regimes militares que se espalharam pela América Latina. Estes movimentos revelam um padrão: alternativas tecnológicas que desafiam a lógica dominante raramente são permitidas a amadurecer ou escalar, pois são cortadas ainda em germinação. Ou, quando sobrevivem, são relegadas a nichos marginais, impossibilitadas de competir em condições justas com os modelos hegemônicos.

Aprender com o passado, resistir ao futuro

As experiências chilenas e as descritas em “Informática do Oprimido” são apresentadas aqui não como meras curiosidades históricas ou utopias fracassadas, mas como sementes de possíveis futuros tecnológicos alternativos que persistem na memória e nas práticas de comunidades resistentes. Em um momento onde o colapso climático se aproxima, exacerbado pela crescente demanda por energia e água para os data centers dos serviços de Inteligência Artificial Generativa, retomar estas experiências e criar novos imaginários tecnológicos torna-se cada vez mais necessário para quem resiste às tecnologias hegemônicas das Big Techs do Vale do Silício.

É nesse contexto que se insere a segunda parte do livro, “Propostas para infraestruturas digitais democráticas”, escrita por Rodrigo Ochigame quatro anos depois da publicação que dá nome a este livro na Logic Magazine. Professor de Antropologia na Universidade de Leiden e doutor pelo MIT, Ochigame não se limita à análise histórica, mas avança para a proposição ao trazer sua experiência com movimentos sociais e redes de pesquisadores no Sul Global para apresentar sete propostas concretas para infraestruturas digitais orientadas ao interesse público e sob controle democrático. Essas propostas – que vão desde novos modelos de financiamento até arquiteturas técnicas descentralizadas – formam um programa para gestores e comunidades comprometidas com uma tecnologia inclusiva e democrática. O livro, assim, fecha seu ciclo: da recuperação histórica de alternativas tecnológicas do passado à imaginação de possibilidades concretas para o futuro, lembrando-nos sempre que a tecnologia não é – nem nunca foi, nem nunca será – neutra. Seus códigos, algoritmos e interfaces são campos de batalha onde valores, visões de mundo e projetos de sociedade disputam hegemonia. E é precisamente no reconhecimento dessa não-neutralidade que reside nossa capacidade de resistir e recriar.

————————————-

* Essa história é extensamente relatada por Eden Medina no livro “Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende’s Chile”, publicado em 2014 pela MIT Press.

** Vale conferir o podcast “The Santiago Boys”, escrito e apresentado pelo bielorusso Eugeny Morozov, que conta essa história em detalhes.

*** Vendido nos tradicionais quioscos, uma espécie de banca de jornais e livros no Chile, a editora tinha o lema de que o preço de um livro deveria ser equivalente a um maço de cigarros.

**** Para saber mais sobre essa experiência, ver “Quimantú y la colección Nosostros los Chilenos”, da editora independente chilena Tiempo Robado e, em breve, pela Funilaria.

***** Ver “Comunismo Lisérgico”, texto introdutório de um livro que, infelizmente, Mark Fisher nunca publicou.

******* “Aprendendo com Cybersyn, 50 anos depois: entrevista com Eden Medina”, entrevista para o Digilabour.

Deixe um comentário