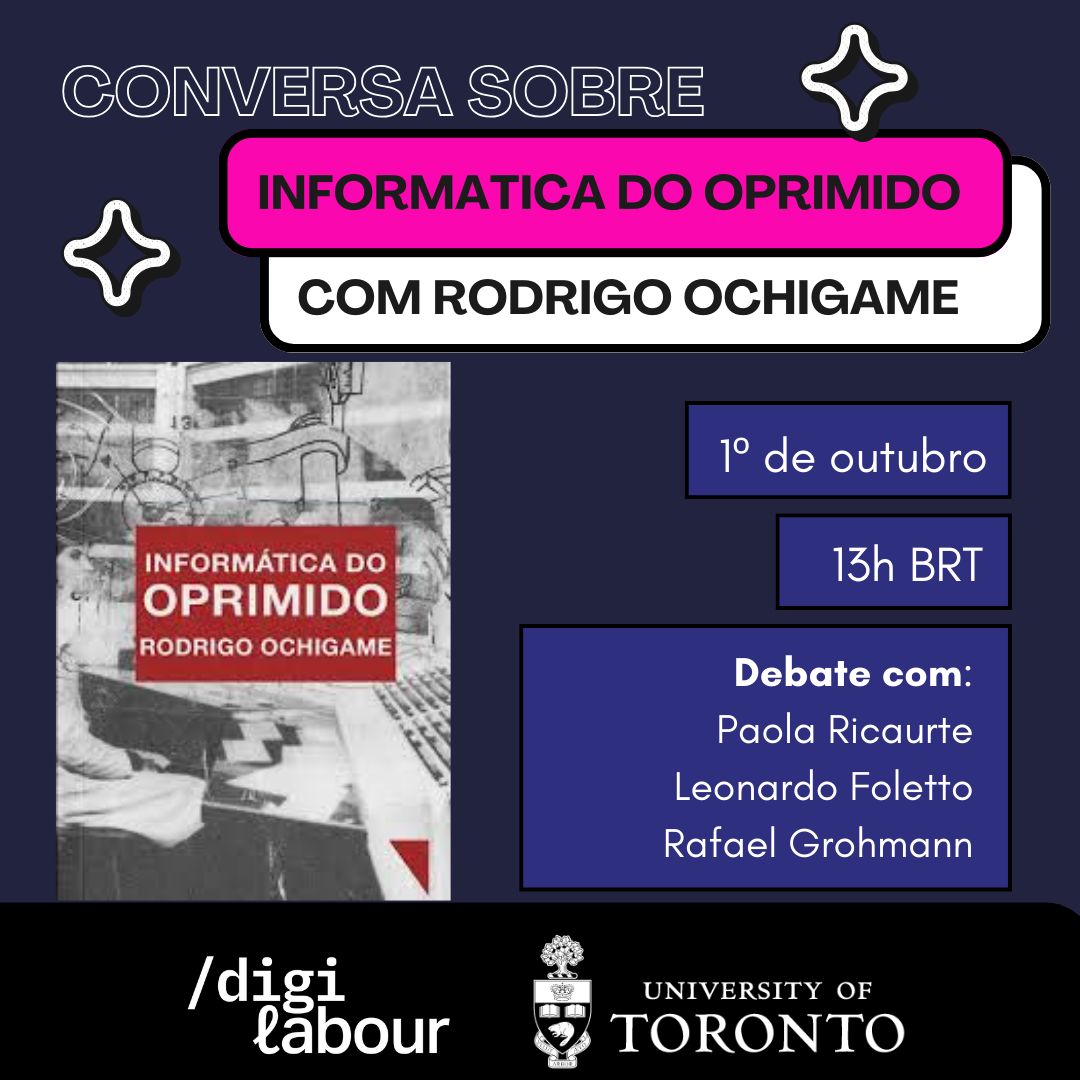

Informática do Oprimido – conversa com Rodrigo Ochigame, Paola Ricaurte, Rafael Grohmann e Leonardo Foletto

No dia 1 de outubro de 2025 reunimos Rodrigo Ochigame (Universidade de Leiden), autor de “Informática do Oprimido”, junto com Paola Ricaurte (Tecnológico de Monterrey), Rafael Grohmann (Universidade de Toronto) e Leonardo Foletto (Universidade de São Paulo) para discutir o livro, publicado pela Funilaria em parceria com Baixa Cultura neste 2025. O diálogo explorou as experiências históricas de informática na América Latina – desde a biblioteconomia revolucionária cubana até as redes de intercomunicação da teologia da libertação – e suas conexões com as lutas contemporâneas por infraestruturas digitais mais democráticas e justas. Abordamos também questões de memória, documentação, soberania digital e a urgência de imaginar e construir alternativas tecnológicas a partir do Sul Global.

Segue uma transcrição editada do papo, que pode ser visto na íntegra aqui abaixo no Canal do DigiLabour, coordenado por Rafael.

Rafael Grohmann: Boa tarde, bom dia a todo mundo que acompanha o canal do DigiLabour. Meu nome é Rafael Grohmann, sou professor da Universidade de Toronto. Estamos aqui hoje em português e espanhol para falar sobre o livro “Informática do Oprimido“, do Rodrigo Ochigame, professor da Universidade de Leiden, publicado pela editora Funilaria em parceria com Baixa Cultura. Estamos aqui para conversar com Rodrigo junto com Leonardo Foletto, professor da Universidade de São Paulo e editor do Baixa Cultura já há 17 anos, e a professora Paola Ricaurte, do Tecnológico de Monterrey. Nós quatro somos também integrantes da rede Tierra Comúm e temos feito um trabalho coletivo muito bom.

O livro “Informática do Oprimido” nasce do ensaio que Rodrigo escreveu para a Logic Magazine em 2021, chamado “Informatics of the Oppressed“, e ganhou uma edição nova, atualizada e ampliada, com toda uma parte nova sobre pensar o futuro. Acho que é um livro que conecta o passado da América Latina, muitas vezes invisibilizado, e conecta com possibilidades de futuro.

Vou passar a palavra pro Léo comentar um pouco sobre essa coleção e sobre o livro, e depois a gente passa pro Rodrigo.

Leonardo Foletto: Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do lugar onde a gente está. Prazer estar aqui com vocês, muito boa companhia com Rodrigo, Paola e Rafa.

Queria comentar um pouquinho sobre como nasceu a ideia desse livro e da coleção também. “Informática do Oprimido” é o segundo livro da coleção Âncoras do Futuro, da Baixa Cultura, que é um projeto que eu mantenho há 17 anos – ano que vem vai completar a maioridade. Temos um selo editorial e publicado livros ao longo dos últimos 5-6 anos. Propusemos essa coleção junto com a editora Funilaria, que é uma editora aqui de São Paulo, para publicar livros que discutem de alguma forma esse mal-estar que temos com os rumos que a internet tomou nos últimos anos, especialmente a partir da plataformização.

Digo “nós”, ativistas da cultura do conhecimento livre, do software livre, que há muito tempo discutem e trabalham na internet e percebem o quanto a internet se transformou ao longo desses últimos anos. O primeiro livro que publicamos dessa coleção se chama “Extinção na Internet“, do Geert Lovink, professor e pesquisador holandês, diretor do Institute of Network Cultures em Amsterdam. O segundo é esse, “Informática do Oprimido”, do Rodrigo.

Conhecemos o livro a partir do ensaio inicial que foi traduzido pelo DigiLabor, pelo Rafa, e foi publicado no site do DigiLabour. Quando fomos olhar os textos que gostaríamos de publicar para essa coleção, eu e Caio Valiengo (Funilaria), que somos editores da coleção, nos deparamos com esse texto e pensamos: “acho que ele tem tudo a ver com essa discussão”, também com essa ideia de trazer uma perspectiva do Sul Global, latino-americana, sobre os rumos da internet.

Fomos atrás do Rodrigo, conversamos bastante, pegamos o texto inicial, demos uma editada, e Rodrigo escreveu uma segunda parte do livro com propostas mais concretas para a construção de perspectivas mais justas para a internet. Eu e Caio escrevemos a apresentação do livro e acabamos também trazendo alguns outros casos de perspectivas que nos fazem tentar imaginar outras possibilidades da tecnologia, especialmente da América Latina. Trouxemos casos como o Cybersyn no Chile, que é um dos casos discutidos frequentemente por quem trabalha na discussão tecnopolítica.

O livro foi lançado agora em junho aqui no Brasil, primeiramente na Flipei, que é a Feira Literária Pirata das Editoras Independentes organizada aqui em São Paulo, que foi um sucesso de público. Inclusive Rodrigo esteve presente em pelo menos uns três lançamentos aqui em São Paulo, na Flipei, na Tapera Taperá e em outros locais. Aproveitamos a estada dele no Brasil para fazer essa circulação do livro. Queremos agora também aproveitar a presença de todo mundo aqui para fazer um debate sobre algumas das ideias do livro.

Rafael Grohmann: Excelente, obrigado Léo. Agora passo a palavra pro Rodrigo para comentar um pouco sobre o livro e também, se quiser, sobre os debates em São Paulo, como foram, para quem não esteve por lá.

Rodrigo Ochigame: Olá, boa tarde a todo mundo. É um grande prazer estar aqui em conversa com pessoas cujo trabalho me inspira bastante. Vou falar um pouco do livro para o início da conversa.

Como o Léo comentou, o livro tem duas partes principais. Uma delas é um ensaio histórico sobre a história da informática na América Latina. A segunda parte é mais propositiva e contém algumas propostas mais concretas para os dias de hoje, para infraestruturas digitais mais democráticas.

Na parte histórica, o que quis fazer foi recuperar algumas experiências latino-americanas que me pareceram bastante inspiradoras e relevantes para debates que temos nos dias de hoje, por exemplo sobre regimes de visibilidade regulados por algoritmos. Esse ensaio discute como dois movimentos sociais latino-americanos – o socialismo cubano e a teologia da libertação – inspiraram alguns experimentos com informática entre as décadas de 60 e 80.

Após a revolução cubana em 1959, o novo governo nomeou uma bibliotecária chamada Maria Teresa Freire de Andrade para ser a nova diretora da Biblioteca Nacional José Martí em Havana e também para liderar o planejamento do sistema de bibliotecas e da infraestrutura de informações na Nova Cuba. Ela tinha sido uma dissidente política, tinha sido exilada por regimes autoritários anteriormente, e há muito tempo defendia o que ela chamava de uma biblioteconomia popular. Ela queria criar bibliotecas que participassem ativamente de um processo de conscientização política.

No processo revolucionário, nos primeiros anos da revolução, uma das coisas que ela e a equipe dela fizeram, por exemplo, foi criar Bibliobus – que eram ônibus que serviam como bibliotecas móveis – para tentar levar livros a partes de Cuba que nunca tinham tido nenhuma biblioteca antes. Outra preocupação que essa equipe teve foi tentar repensar que tipo de materiais são incluídos e excluídos das coleções das bibliotecas. Por exemplo, fizeram um esforço grande em tentar recuperar, preservar e indexar materiais da imprensa clandestina revolucionária da década de 50.

Todo esse pensamento revolucionário sobre bibliotecas acabou influenciando a forma que tomou o novo campo de ciência da informação em Cuba a partir da década de 60, que foi a década em que esse campo da ciência da informação, ou da informática como era chamado em alguns países, foi institucionalizado. Quando você lê alguns dos trabalhos de ciência da informação publicados em Cuba, principalmente nesse período, você vê que esses trabalhos têm ideias, até mesmo alguns modelos técnicos, que divergem tanto da ciência da informação estadunidense quanto da soviética.

A criação de uma indústria da informática em Cuba foi um projeto muito difícil, em parte por causa do embargo comercial imposto pelos Estados Unidos a partir de 1962. As pessoas em Cuba trabalhando em informática não podiam importar computadores e também não podiam importar vários dos componentes eletrônicos que eram necessários para criar os primeiros computadores.

Uma das histórias que menciono um pouco mais brevemente no livro é que a primeira equipe que tentou criar o primeiro computador em Cuba, e foi bem-sucedida no fim da década de 60, não conseguiu comprar alguns dos componentes eletrônicos necessários na Europa por causa do embargo, mas acabou conseguindo comprar no Japão com ajuda de um militante cubano de ascendência japonesa que trabalhava como comerciante em Tóquio e apoiava a revolução.

O que me chamou muito atenção é que vários dos cientistas da informação em Cuba tentaram incorporar alguns dos seus ideais sociais e políticos até mesmo nos modelos matemáticos que eles usavam para organizar informação em bibliotecas, por exemplo. Muitos dos modelos mais comuns que vinham dos Estados Unidos ou da União Soviética tinham uma lógica de acúmulo exponencial, que eles fizeram analogia com o acúmulo de capital numa sociedade capitalista, em que os materiais que eram mais visíveis ficavam mais visíveis ainda devido à importância que os modelos matemáticos davam. É uma discussão bastante análoga às discussões que temos hoje em dia sobre regimes de visibilidade na internet e regulação algorítmica.

A outra história foi um experimento que foi inspirado pela teologia da libertação. Um movimento muito formativo na história da teologia da libertação na América Latina foi um encontro em Medellín, na Colômbia, em 1968. Foi um dos momentos-chave na formação do movimento de teologia da libertação. Os bispos que participaram desse evento ficaram muito impressionados com o tanto que aprenderam sobre experiências de luta e experiências de sistemas distintos de dominação em várias partes da América Latina e do mundo.

Isso fez com que eles quisessem continuar esse processo de aprender, de criar um diálogo internacional sobre experiências de dominação em partes diferentes do mundo. Mas eles também fizeram uma autocrítica: uma conferência internacional presencial como a que tinham feito era de certa forma excludente e reproduziu uma lógica opressiva de apenas as pessoas com mais condições materiais, as pessoas mais abastadas, poderem participar, porque comprar uma passagem aérea internacional para atender uma conferência é uma barreira muito alta de participação.

A ideia que eles tiveram foi criar o que chamaram de uma rede de intercomunicação. Como isso era antes da disponibilidade da internet, eles organizaram isso pelo correio. Montaram dois centros de difusão: um no Rio de Janeiro, no Brasil, e outro em Paris, onde muitos latino-americanos moravam no exílio.

O que faziam, como uma tentativa de tentar romper com sistemas de informação controlados – essa foi a terminologia que usaram, se referindo às práticas de censura nos regimes autoritários da América Latina na época – foi deixar em aberto para pessoas ao redor do mundo mandarem por correio textos para esses centros de difusão. As pessoas podiam mandar os textos em qualquer língua e tinham que seguir algumas regras. Por exemplo, uma regra era que o texto tinha que ser curto, tinha um tamanho máximo em palavras. Outra regra é que cada relato tinha que ser um relato ou uma análise de um sistema de dominação, mas tinha que ser escrito a partir da sua própria experiência. Você não podia falar em nome da experiência de dominação que outra pessoa sofria, você tinha que falar sobre a sua própria.

Eles faziam algumas regras e qualquer texto que seguisse as regras, eles se comprometiam a traduzir em quatro línguas diferentes e mandar pros participantes ao redor do mundo de forma gratuita. Estavam tentando criar uma rede de comunicação que tinha esse princípio, essa forma horizontal, em diálogo com o trabalho em pedagogia crítica de Paulo Freire, que era um interlocutor dessa rede.

Eles até pensavam que seria uma nova fase da pedagogia freiriana: em vez de você ter uma conscientização com intermediários, essa rede de intercomunicação poderia facilitar uma interconscientização direta entre os oprimidos. Esse projeto foi bastante ativo, recebeu muitos textos.

Um dos motivos pelo qual o livro se chama “Informática do Oprimido” é que o próprio Paulo Freire foi um dos participantes dessa rede. Junto com um grupo de educadores na Guiné-Bissau, contribuiu um texto para a rede de intercomunicação. Mais ou menos ao mesmo tempo, os primeiros trabalhos técnicos sobre o TCP – que formam a base do protocolo TCP/IP que forma a base da internet moderna – usaram frases muito parecidas: “internetwork”, “rede de intercomunicação”, quase a mesma frase.

Pouco tempo depois, esses próprios participantes começaram a refletir sobre a experiência que tiveram e a relação que esse projeto teve com a internet, e também foi parte do que quis escrever.

Um dos motivos de ter escolhido essas histórias especificamente para contar foi que tentei recuperar experiências que me pareceram particularmente relevantes a discussões que temos agora sobre regimes de visibilidade, poder, justiça na internet, principalmente na incorporação de valores sobre o que é e o que não é relevante, o que merece ou não merece ter mais visibilidade em algoritmos. Quis mostrar que existem tradições de pensamento crítico que até engajam com aspectos técnicos de organização e indexação de informações, que já existiam na América Latina desde a década de 60. Essa é mais ou menos a ideia da parte histórica.

Para o livro, também escrevi uma parte nova, completamente original – no sentido de que é um texto novo, não de que as ideias, as propostas contidas nele são necessariamente originais. Muitas delas são inspiradas tanto em experiências históricas quanto em experiências contemporâneas de movimentos sociais. São propostas mais concretas para os dias de hoje, para infraestruturas digitais democráticas.

Uma das propostas, por exemplo, é incentivos fiscais para tecnologias não extrativistas. Acho que dispositivos que têm software proprietário ou aplicativos comerciais baseados em economias de vigilância, que são impossíveis ou muito difíceis de desinstalar, ou que têm obsolescência programada, esse tipo de dispositivo teria que ser desencorajado com estruturas regulatórias e fiscais, por exemplo impostos seletivos como no caso de tabaco e álcool.

A proposta de incentivos fiscais para tecnologias não extrativistas, por exemplo baseadas completamente em software livre ou em padrões abertos, ou com desenhos modulares para facilitar o reparo e a reciclagem, deveriam ser incentivados com medidas até mesmo fiscais.

Também tem propostas sobre centros comunitários de dados, sobre cooperativas autogestionadas de software, sobre governança democrática em plataformas, sobre economia solidária em serviços digitais, sobre alfabetização digital crítica, e sobre algumas possíveis linhas de pesquisa em ciência da computação de interesse público. Tentei articular como pude algumas dessas propostas.

Principalmente depois desses eventos, debates e encontros no Brasil, em São Paulo, até penso que agora conheço várias iniciativas muito inspiradoras que gostaria de ter citado no livro, mas ainda não conhecia quando escrevi. Essa é uma das coisas muito inspiradoras para mim em estar publicando esse texto: tem me colocado em diálogo com muitas pessoas e coletivos que estão fazendo trabalhos que me inspiram bastante, que não conhecia antes. Para mim isso tem sido uma grande alegria.

Rafael Grohmann: Excelente, obrigado Rodrigo. Vou passar a palavra para a Paola começar com as suas provocações, críticas, comentários. Depois eu aviso pro pessoal que está aí no chat: mandem suas perguntas, seus comentários, que a gente vai ler daqui a pouco.

Paola Ricaurte: Bueno, en primer lugar muchísimas gracias por este espacio de conversación. Digo que los libros son un pretexto para iniciar estas conversas. Y bueno, qué privilegio tener el pretexto de este hermoso libro de Rodrigo para conversar. Agradecer siempre la convocatoria de Rafa, siempre abre esta posibilidad de entablar estos diálogos a lo largo de todo el continente y entre continentes. Creo que es un trabajo maravilloso que hace Rafa de conectarnos. Y en particular este ejercicio que quisimos hacer hoy en portugués y español, mostrando que podemos hablar en distintas lenguas pero encontrar la manera de entendernos. Creo que eso también hay que ponerlo allí.

Y bueno, también reconocer el enorme trabajo que está haciendo Leo, dos décadas promoviendo la cultura libre, y promoviendo la cultura libre en particular comprometida con el proyecto latinoamericano de pensamiento y de acción. Creo que a veces se nos olvida que llevamos mucho tiempo en esos modelos de mundo que pensamos que son los que deben ser, los justos.

Tengo algunos comentarios. Primero contar cómo conocí a Rodrigo. Conocí a Rodrigo cuando él estaba protestando entre las universidades de élite y los fondos corporativos y militares. Había habido unas semanas antes noticias acerca del papel de Kissinger, digamos, interviniendo directamente, y cómo todo este nuevo momento que estamos viviendo alrededor de la inteligencia artificial venía desde allí, desde esos fondos. Cuando yo lo escuché hablar haciendo este recuento histórico, dije: “¿quién es esta persona maravillosa?” Y bueno, desde allí le comencé a seguir los pasos, después coincidimos en otros espacios.

Pienso que Rodrigo hace un trabajo importantísimo, no solamente con este libro sino con todo el trabajo previo que Rodrigo ha hecho para denunciar estos vínculos entre el capital, el poder y la producción de conocimiento. También mostrar el valor de traer las referencias históricas al presente para que entendamos de dónde vienen las cosas que están pasando. Y creo también la otra parte que está de alguna manera explícita en la labor que hace Rodrigo es el trabajo de una academia crítica, una academia que asume la responsabilidad de denunciar estas configuraciones del poder que nos atraviesan desde lo más cotidiano, desde lo más íntimo, hasta obviamente las configuraciones macro geopolíticas.

Comenzando con esa anécdota, yo creo que este libro lo estaba esperando desde hace mucho tiempo. Desde cuando compartía Rodrigo esta idea que estaba escribiendo, luego me tocó de las maneras de la vida, por los casos que escoge, que son cercanos a mi experiencia de vida. He ido a Cuba, he ido los últimos 25 años casi cada año. He visto cómo a pesar de tener todo en contra surgen y existen proyectos. Y eso creo que nos cuestiona a las personas que estamos fuera de esos contextos.

Y luego el caso de la teología de la liberación, porque yo soy también una hija de la teología de la liberación. A mí me tocó hacer la secundaria en una escuela marcada por la pedagogía freiriana. Alfabetizaba en una iniciativa que teníamos allí de educación popular. Entonces el libro me atraviesa de muchas formas.

Pero quiero comenzar la conversación destacando dos puntos fundamentales de pensar. La información como un elemento fundamental para la constitución de poderes. Las infraestructuras de la información, los mecanismos a través de los cuales esa información fluye, quiénes controlan esos flujos y para qué propósitos sirven, siguen siendo absolutamente vigentes como Rodrigo lo muestra en este libro. Y además hoy en particular, pienso, son todavía más visibles cuando vemos regímenes autoritarios, en particular ahora, queriendo controlar estos regímenes de información. Y también asociados con una política de exportar este tech stack para que sea dominante para todo el planeta. Eso siempre ha ocurrido, pero creo que hoy en particular es mucho más visible.

Esto también permite pensar estas necesidades de pensar alternativas, de las que Rodrigo habla en el libro, para que no nos casemos con la idea de que lo que tenemos hoy es inevitable y no hay ninguna posibilidad de transformar la realidad hacia el mundo que queremos ver. Y lo veo ahí en el chat, hay personas que están participando en esas iniciativas. Veo que está Tierra Común, aquí en México, una cooperativa. Veo personas aliadas que están trabajando desde sus distintas trincheras en distintas partes del mundo, apostando por esos otros proyectos alternativos.

Que siempre digo, no es que sean sencillos, no es que sean fáciles de poner en el mundo, de mantener y de sostener. Pero están dando justamente esa pelea frente a los marcos que cada vez se cierran – los marcos financieros, fiscales, narrativos – que se cierran para apoyar esta única narrativa o este único destino manifiesto que tenemos como sociedad y también como modelo de desarrollo tecnológico.

Entonces pensar en volver a traer esa historia, creo que es importante. Poner otra vez en la mesa que ha habido siempre una disputa sobre la información, esta disputa sobre lo alternativo, que Rodrigo nos muestra con estos ejemplos. Que hay formas de articular que no pasen por las infraestructuras dominantes, que hay formas de articularse que no tienen que estar capturadas por esas infraestructuras.

Ahí voy al segundo comentario de estas intranets y vuelvo a estas redes interconectadas sin mediadores, el ejemplo de Rodrigo. Y que a mí me parecen presentes igual en el caso de Cuba, porque cuando uno va a Cuba, ha estado siempre restringida en términos del acceso a internet. Pero algo que a mí me fascinó fue la gente armando intranet, operando, compartiendo contenidos. Y bueno, haciéndolo. No eran contenidos del mundo. No, eran series, música, videos. No, hay un acceso restringido a internet. Pero la gente, a pesar de estas configuraciones en términos de conectividad e infraestructura que eran sumamente limitantes, consiguieron maneras alternativas de organizarse para compartir esos contenidos.

Y creo que ese ejemplo de Cuba del presente no ha sido tan estudiado, pero para mí siempre fue una cosa que siempre me admiró: las capacidades técnicas de la gente, sobre todo de los jóvenes, para mantenerse conectados al margen de lo que ocurriera con las infraestructuras, con internet. Me pareció fascinante.

Después lo hemos visto evolucionar, hemos visto cómo las personas también en Cuba, cuando comenzó a llegar más acceso a internet, comenzaron a instalar sus propias antenas para conectarse directamente, y que esas antenas fueran repetidoras para que personas en un barrio, por ejemplo, tuvieran acceso. Y esas eran iniciativas de personas que armaban sus antenas, o arman sus antenas todavía, de maneras que responden a esta manera de estar en el mundo en Cuba, que es “inventar y resolver”. Los cubanos siempre hablan de “inventar y resolver”.

Y que ahora veo con la crisis energética que también se ha traducido, por ejemplo, en que las personas, las familias, están instalando sus propias fuentes de energía para de alguna manera remediar los cortes de luz que están siendo tan extensos.

Con este ejemplo lo que quiero hacer es volver un poco a la idea de que en los distintos contextos que hemos vivido en América Latina ha habido una búsqueda por la autonomía y la búsqueda por alguna forma de escapar a nuestras condiciones que han sido siempre adversas para la mayoría. Y que también eso ha permitido la emergencia de un cierto sentido y una cierta conciencia sobre las posibilidades que tenemos para pensar estos proyectos alternativos.

Con estos dos ejemplos quisiera regresar con Rodrigo para seguir conversando. Y yo creo que algunas de las cosas que quisiera que recuperaras, Rodrigo, si pudieras seguir hablándonos de estas otras experiencias que a lo mejor no pudiste meter en el libro. Eso que también está presente en el prefacio, que es una frase de Paulo Freire acerca de estos inéditos viables, que contra todo pronóstico, que contra toda adversidad, siguen siendo posibles estos inéditos.

Y pienso en esto porque las personas que trabajamos con personas jóvenes creo que tenemos una responsabilidad de mostrar las posibilidades de estos otros mundos frente a la crisis de la esperanza que existe. Y bueno, Paulo Freire también habló de esta pedagogía de la esperanza. Yo creo que eso también es algo que tenemos nosotros como academia crítica, la responsabilidad de hacer. O como personas que estamos interesadas en ver estos otros proyectos prosperar: que mostremos estos inéditos viables como posibilidades y como esas grietas que se pueden ir abriendo en el sistema para estas otras formas de habitar, estas otras formas de comunicarnos, estas otras formas de producir conocimiento y desarrollar tecnología.

Entonces, Rodrigo, que nos sigas hablando.

Rafael Grohmann: Eu queria aproveitar para fazer um pequeno merchandising deste quadrinho que a gente lançou há pouco tempo. Chegou aqui em inglês para mim, tem português aí em São Paulo, em breve vai ter em espanhol, tem digital, chamado “Outros Mundos Tecnológicos São Possíveis“. Fizemos o primeiro volume com o núcleo de tecnologia do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e a ideia é cada volume ser um projeto diferente da América Latina para mostrar para os meus colegas gringos daqui de Toronto que tem outros mundos tecnológicos para além do norte global, para além do Vale do Silício.

Vou aproveitar para fazer um comentário, talvez o Léo queira fazer depois, e Rodrigo responde tudo. Tem algo que o livro e o ensaio já tinham me feito pensar muito: como a gente conhece ainda muito pouco da nossa própria região. Isso mesmo no caso mais conhecido e repetido entre nós, que é o Cybersyn, às vezes avança pouco para além da página dois. Precisou vir o Morozov para poder ser popularizado mais, esquecendo o próprio trabalho que a Eden Medina tinha feito há mais de 10 anos.

Rodrigo coloca algo que só depois de muito tempo é que Maria Teresa Freire de Andrade em Cuba teve um verbete na Wikipedia. Isso tem me feito pensar nessa questão da memória, no arquivo, na documentação desses projetos que a gente faz. Acho que é uma tarefa coletiva nossa enquanto pesquisadores, enquanto Tierra Común, enquanto educadores, de pensar num arquivo de passado e de presente. Porque vários de nós temos trabalhado com vários coletivos, e Léo está aí, como eu falei, 17, quase 20 anos. Às vezes a gente se sente meio tentando reinventar a roda, mesmo sem querer, porque você começa a tentar recuperar o que outra pessoa já fez e não tem muita sistematização sobre tudo isso.

Agora que o Léo está em emprego novo também, o desafio é pensar em formas de uma documentação coletiva disso que tem sido feito. Como nossos estudantes também conhecem pouco sobre toda essa história.

O segundo comentário é: para mim, a relação entre a primeira e a segunda parte do livro é que não só é uma proposta de políticas públicas, mas uma proposta de engajamento comunitário, coletivo, das pessoas trabalhadoras e cidadãs. Eu vejo como os coletivos hoje eles estão continuando aquela história ou atualizando aquelas histórias mesmo sem saber. O MTST, quando está fazendo esses projetos, eles nem sabiam de Maria Teresa Freire de Andrade às vezes. E como essas conexões entre passado, presente e futuro também são importantes, de fazer essas conexões.

E ao mesmo tempo essa força crítica, criativa, que Paula vem falando há muito tempo com outros colegas – Ignacio Siles, Edgar Gómez Cruz – de algo que não seja romantizar essas experiências, mas de mostrar uma potência que muitas vezes não se vê.

Aqui semana passada eu organizei um evento e veio um representante do MTST. Meus colegas canadenses ficaram espantados e impressionados com uma força de mobilização que, ao menos aqui no Canadá, não tem. Essa coisa mesmo: aqui até o sindicato dos entregadores e motoristas reclama que eles não conseguem mobilizar. A gente costumo dizer que no Brasil mobilizar a gente não é problema. A gente de um dia pro outro reúne 60, 70 pessoas. Os problemas vêm de outras ordens.

Mas eu acho que isso me incomoda muito quando a gente ainda vê editores do norte a dizer que as coisas que vêm dos nossos lugares são coisas específicas, são coisas muito nichadas, como se isso não oferecesse lições globais. Acho que essa é também um aprendizado do livro.

Passo a palavra pro Léo se ele quiser comentar mais algumas coisas.

Leonardo Foletto: Beleza. Bom, dá para pegar essa bola, porque acho que estou envolvido diretamente nesse processo de documentação de experiências “alternativas” de tecnologia há um bom tempo. Via Baixa Cultura, 17 anos, mas via outros coletivos de hackerspaces e tudo mais por aí também.

De fato, muitas vezes a gente se vê reinventando a roda, sabe? Dentro do movimento de software livre, por exemplo, no Brasil, que já foi muito forte – um dos mais fortes do mundo no final dos anos 2000, início dos anos 2010 – onde a gente tinha um dos principais encontros de software livre do mundo realizado no Brasil, em Porto Alegre, o FISL. Onde a gente tinha dentro do governo uma série de iniciativas que alfabetizaram digitalmente uma série de pessoas de todos os lugares do Brasil a partir dos Pontos de Cultura, onde as pessoas tiveram o primeiro acesso com ferramentas livres e não com ferramentas proprietárias.

Isso foi descontinuado a partir de uma série de governos que a gente teve aqui no Brasil. Então sempre comento que é muito singular que, logo depois da saída da Dilma como presidente aqui no Brasil, na primeira semana que Michel Temer assumiu, ele refez um acordo com a Microsoft, que ajudou a enterrar os projetos de software livre. Hoje a gente sabe que Michel Temer é um dos lobistas das big techs

Por isso também acho que nós quatro aqui, dentro da universidade, estamos tentando justamente trabalhar com essa perspectiva crítica. E isso passa pela documentação, pela tornar conhecido projetos de resistência. No Brasil a gente tem vários projetos de resistência. Acho que Rodrigo, quando esteve no Brasil, viu alguns projetos, alguns que ele já conhecia, viu outros também. Acho que a presença dele aqui fomentou uma série de debates de diversos coletivos, desde o próprio Núcleo de Tecnologia do MTST, que é um dos principais mais ativos aqui no Brasil fazendo formações, buscando uma soberania popular digital, até outros ligados ao software livre com menos escala, mas que têm feito sistemas e projetos muito interessantes por aí.

Há muita gente ainda trabalhando em projetos como esses. A rede de produtores culturais colaborativas que está há 15, 20 anos trabalhando com produção cultural em software livre; a rede Mocambos, que é uma rede organizada aqui no interior de São Paulo em vários povos quilombolas e que tem uma rede de data centers comunitários (Baobáxia) há 20 anos (data centers muito precários, mas que de alguma forma conseguem discutir e hospedar arquivos multimídia dentro dessas comunidades). Hoje muito se fala em data centers, “a invasão” dos data centers por conta da demanda de IA… mas podemos olhar para iniciativas que estão ocorrendo há muito tempo no Brasil, ainda que de forma precária, fazendo isso de forma comunitária, gestão coletiva com código aberto, hospedando às vezes o próprio código dentro das suas plataformas.

Acho que um dos nossos desafios é justamente tornar conhecidos esses projetos, entendendo que muitas vezes eles não vão conseguir ter escala – como muitas vezes a gente até torce – porque são projetos que têm a sua singularidade. E que são mais ligados às vezes a uma discussão de autonomia mais do que soberania: não querem e não vão conseguir ser escaláveis. Mas saber que existe um data center comunitário num povo quilombola no interior de São Paulo, saber que existem plataformas, redes federadas de Mastodon, diversos servidores aqui no Brasil, ajuda a nos inspirar – seja pessoas, seja professores, seja acadêmicos, ativistas – a fazer também em nossas comunidades. Acho que esse é um ponto importante. Isso não quer dizer que não deva haver escala; sim, deve, e há tentativas de redes como a de soberania digital de tentar incluir essa pauta dentro do governo federal brasileiro, que muitas vezes fala em soberania, especialmente desse ano, mas na prática continua extremamente dependente de serviços proprietários de big techs sediadas nos Estados Unidos. Existe um descompasso entre o discurso e a prática evidente também.

Acho que são dois caminhos válidos: primeiramente, fazer essa discussão dentro de governos e, ao mesmo tempo, fomentar as discussões autônomas dentro das comunidades onde elas existem. E eu acho que o nosso trabalho muitas vezes, da documentação, de projeto de pesquisa, também é unir esses pontos e fomentar, a partir da união e da documentação disso, outras ideias, outros projetos, e fomentar autonomia de outros grupos. Acho que esse é um ponto fundamental que eu queria comentar também, e que acho que o livro do Rodrigo dialoga muito com isso.

Porque ele mostra para a gente redes como a de intercomunicação da teologia da libertação, que é muito importante e eu (creio que muita gente) desconhecia. É um processo super interessante que trabalhou com uma tecnologia, uma low-tech, uma tecnologia de baixo nível, num processo de comunicação muito interessante. Acho que também tornar conhecidos esses projetos são importantes. O livro do Rodrigo faz isso, também no caso de Cuba, e com isso faz a gente perceber que existem outras formas de catalogar livros em biblioteca que não apenas as dominantes dos Estados Unidos e da Rússia.

Então o primeiro ponto é reforçar a importância dessa documentação como uma estratégia de fomentar a autonomia e também a soberania em escala dentro de diversos lugares do planeta, no momento onde isso é crucial, onde o discurso da soberania (ou autonomia) finalmente se tornou um discurso fundamental para todo mundo.

Um segundo ponto é que nós, enquanto universidade, temos o papel de justamente entende e fazer uma alfabetização digital crítica. Mostrar, enquanto professores, ativistas, que por mais difícil que seja, existem alternativas. Existem universidades que estão utilizando serviços de videoconferência que não são das big techs, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que usa um serviço a partir de código aberto construído dentro da própria universidade em apoio com outros coletivos de outros lugares do planeta.

Esse é um ponto: dizer que acessar a internet é além de acessar as big techs. Parece um clichê falar isso, mas isso é cada vez mais necessário em tempos onde a IA está predominando, está entrando em todos os celulares das pessoas ao redor do planeta. Só ano passado, o ChatGPT foi o aplicativo mais baixado do Brasil. Então vocês imaginam as consequências que o ChatGPT, com mais de 50 milhões de downloads no Brasil, 50 milhões de pessoas usando ChatGPT, no mínimo. Imagina as consequências que isso tem por uma alfabetização digital não crítica, o uso equivocado que vê uma IA generativa, como o sistema do ChatGPT, como algo mágico que resolve coisas sem esforço. A gente tem uma demanda muito importante e urgente de tentar alfabetizar criticamente sobre isso.

Outro ponto essencial nosso enquanto universidade, academia, é o de tentar fomentar a crítica. Todo mundo que me conhece sabe que eu sempre uso a ideia de de tentar um pouco abrir “as caixas pretas”, desmistificar e desvelar um pouco como são feitos esses sistemas. Mostrar como são feitos é um primeiro passo para a gente tentar fazer diferente. Acho que esses dois movimentos estão sendo feitos em paralelo. Então mostrar como é feito para depois fazer, mostrar as práticas de resistência.

Acho que Rodrigo também – e eu queria, aproveitando, já ouvir dele também – além de ser um historiador da tecnologia, ele também conhece uma série de ferramentas e de sistemas que mostram como é possível fazer isso no dia a dia. Então ele pode falar um pouco do uso dele crítico de sistemas, outros sistemas que provavelmente a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo não conhece: sistemas de busca, sistemas de organização de dados.

Rodrigo Ochigame: Bom, muito obrigado a todos vocês – Paola, Rafa e Léo – por essas reflexões riquíssimas. Vou tentar responder a todos mais ou menos ao mesmo tempo, costurando algumas ideias que me vieram.

Eu não sabia que Paola tinha me conhecido nesses eventos de militância e protesto contra o patrocínio militar e comercial nas pesquisas. Foi muito interessante para mim ouvir essa anedota. Eu acho que comecei a minha carreira como estudante pesquisador em ciência da computação, antes de virar historiador e antropólogo, e um processo que foi muito formativo para mim foi notar o quanto as agendas de pesquisa em ciência da computação eram determinadas por esses patrocinadores militares e comerciais. E que até mesmo ideias que pareciam muito fundamentais em vários campos de pesquisa dentro de computação eram baseadas em escolhas que pouco tinham… que não eram completamente determinadas por motivos intelectuais, mas que se alinhavam aos interesses desses patrocinadores de pesquisa.

Acho que os sistemas de busca e recomendação são um bom exemplo disso, em que as prioridades da indústria de anúncios, de propaganda, determinaram muitas das métricas e benchmarks para avaliar e guiar o desenvolvimento desses tipos de sistemas.

Ligando um pouco ao comentário do Rafa, eu acho que não acabei estudando essas histórias latino-americanas porque eu sou latino-americano. Acho que primeiramente eu estava interessado em poder pensar a computação de forma crítica, e algumas dessas experiências latino-americanas simplesmente foram o lugar onde eu encontrei algumas das experiências e reflexões mais sofisticadas e profundas em tentar me ajudar a pensar a computação de forma crítica. O meu interesse não foi primeiramente por um interesse regional específico, mas foi numa tentativa de tentar encontrar ideias que me ajudassem a pensar a computação em termos de problemas mais globais.

E eu acho que isso continua nas interações que tenho agora em aprender com experiências contemporâneas. Nessa visita a São Paulo agora, o Núcleo de Tecnologia do MTST, que acabou de ser citado, foi um espaço riquíssimo de experiências e debates. Na minha opinião tem algumas das teorizações e análises mais sofisticadas sobre a computação que eu já ouvi de qualquer pessoa ou grupo no mundo.

Então acho que isso se alinha com o que vocês comentaram da necessidade de recuperar várias dessas experiências da América Latina e de outras partes do Sul Global, não só como um exercício histórico de recuperação de memória regional, mas também porque essas experiências históricas têm muitas ideias que são necessárias para pensar informação de forma mais crítica nos dias de hoje.

Eu também concordo que nós apenas estamos começando a aprender sobre algumas dessas experiências. Por exemplo, pela pesquisadora Lise Jansen, recentemente eu aprendi sobre alguns casos – ela ainda não publicou, mas está escrevendo agora. Aprendi sobre algumas outras experiências muito importantes da América Latina que eu também não conhecia, coisas como o Modelo Mundial Latino-Americano, que foi desenvolvido em Bariloche, na Argentina, como uma alternativa crítica aos supostos modelos globais que estavam sendo desenvolvidos na década de 70 para tentar simular futuros possíveis para o mundo com base em dados demográficos, econômicos e políticos.

Também alguns dos modelos de experimentação numérica do grupo do matemático Oscar Varsavski, que operou tanto na Argentina quanto na Venezuela mais ou menos no mesmo período. Era uma tentativa de usar alguns dos primeiros computadores da América Latina para pensar caminhos políticos possíveis, em parte influenciadas por análises da teoria da dependência.

Então acho que muitas dessas experiências que fizeram muitas coisas necessárias para pensar o mundo, o futuro do mundo em geral, e caminhos políticos possíveis de forma crítica foram desenvolvidas com muitos obstáculos: obstáculos de regimes autoritários, obstáculos de inimigos geopolíticos tentando sabotar esses projetos. No caso de duas das histórias do livro, tem o embargo comercial dos Estados Unidos, tem o fato de que o Vaticano se opôs ao projeto dos teólogos da libertação. Nesses projetos que acabei de citar, um golpe militar impossibilitou a continuação do trabalho do Modelo Mundial Latino-Americano em Bariloche. Também vários obstáculos políticos dificultaram o trabalho dos modelos de experimentação numérica.

Eu acho que um dos motivos para nós termos que resgatar várias dessas experiências, que estamos apenas começando a aprender, é exatamente o que vocês comentaram: de não ter que reinventar a roda toda vez. Porque muitas das coisas que essas experiências aprenderam são coisas que qualquer tentativa de pensar criticamente sobre esse tipo de modelo vai ter que concluir, e isso leva tempo. Então o fato dessas iniciativas serem historicamente repetidamente interrompidas ou sabotadas, ou enfrentarem obstáculos que interrompem um desenvolvimento mais contínuo, é uma das coisas que esse trabalho de recuperação, de indexação e arquivamento, pode tentar intervir.

Sobre as experiências mais recentes de controle de informação na internet em Cuba, é claro que, ao meu ver, esse regime de acesso restrito à internet não é particularmente inspirador para mim, da mesma forma que algumas dessas histórias mais do início da formação de um campo de ciência da informação em Cuba foram. De forma alguma eu quero romantizar a experiência de informática que Cuba teve. Certamente a organização de internets e de formas informais de circulação de informação sob um regime de acesso restrito são experiências com as quais nós podemos aprender também.

Mas eu acho que Cuba enfrentou um dilema muito complicado: se Cuba tivesse um acesso completamente irrestrito à internet, certamente várias operações de agências de inteligência ou operações militares para tentar avançar um golpe de estado na ilha, principalmente patrocinados pelos Estados Unidos, certamente aconteceriam. E é claro que, como mecanismo de defesa a isso, um regime de censura não é uma solução muito desejável. Mas eu acho que é mais ou menos esse dilema que Cuba teve que enfrentar num período mais recente.

Acho que parte do problema é que sistemas que possam regular os regimes de visibilidade de uma forma que dê menos vantagem para atores engenheirados, que não tenham sido desenhados para as prioridades da indústria de propaganda, de certa forma ainda não estão, ainda não existem de forma a estarem prontos para um uso em grande escala. E eu acho que essa é uma das direções de pesquisa crítica que são muito necessárias.

Para comentar um pouquinho sobre o que o Léo mencionou: um dos meus interesses de pesquisa atual, também inspirados por essas experiências históricas que documentei no livro, é tentar desenvolver sistemas de busca e recomendação que sejam baseados em outros princípios. Eu acho que, apesar desses sistemas ainda não existirem, vários dos ingredientes técnicos para o desenho desse tipo de sistema agora estão disponíveis.

Existem alguns projetos pequenos, por exemplo, para desenhar novos sistemas, sistemas alternativos de busca, que estão começando a ser desenvolvidos. Um deles, por exemplo, é um sistema que se chama Marginalia, que é um buscador que tenta dar mais visibilidade para conteúdos não comerciais na internet. Então um dos indicadores que usa, por exemplo, é a quantidade de propagandas e trackers numa página, e ele usa isso para penalizar a visibilidade de uma página ou de um site. Então tenta dar mais visibilidade às partes da internet que são menos dominadas por propagandas e trackers.

Outro sistema nessa direção chama Stract, que também é um sistema de software livre, código aberto, que tenta permitir uma certa customização do que eles chamam de “optics”, de óticas ou lentes de busca. Como usuário, você pode programar uma ótica ou uma lente. Com isso, você tem alguma autonomia sobre as lógicas de priorização de partes diferentes da web em que você está buscando.

Um dos grandes desafios com sistemas desses é que ainda requer bastante conhecimento técnico em poder escrever o código que configura uma ótica ou lente. Então uma das coisas em que estou trabalhando agora com uma colaboradora minha, Crystal Lee, é tentar desenhar interfaces que permitam usuários que não têm conhecimento técnico para escrever código poderem configurar essas óticas ou lentes em sistemas como o Stract.

Enfim, então acho que essa é uma das múltiplas direções de pesquisa mais crítica, de pesquisa em ciência da computação, que acho que são necessárias para a construção de uma infraestrutura mais crítica, mas que nós ainda não temos.

Rafael Grohmann: Excelente. Vou ler aqui alguns comentários que estão no chat.

Guilherme Cavalcante diz: “A discussão me fez pensar nos diálogos entre a luta por infraestruturas tecnológicas outras no continente e a luta pela comunicação livre e popular no continente, jornalismo popular e comunitário.” Acho que tem aí também uma história muito importante.

Marciel, professor da USP, desejando abraços.

Walter Lippold perguntando a diferença entre letramento digital e alfabetização digital crítica. Acho que tem aí também a tradição latino-americana de educomunicação, muito baseada em Paulo Freire, que vai muito além de digital literacy, media literacy e data literacy. Acho que essa questão também é muito importante.

As políticas públicas no governo Lula – Pontos de Cultura, Casa Brasil – se estão agora dispersos ou inativos.

Elane também fala da rede Mocambos, da Casa de Cultura Tainã de Campinas como pioneiras, e os encontros de conhecimento livre promovidos pela Gesac, Pontos de Cultura, que foram fundamentais.

Danilo fala que a experiência cubana parece que existe imaginação, uma dificuldade de acesso aos materiais, e hoje parece o inverso: acesso aos materiais, mas imaginação enfraquecida.

E Elane também pergunta se tem algum repositório comum para compartilhar essas iniciativas, ações, projetos. Indicaria desde já o site Baixa Cultura, que tem aí uma entrada para isso.

Vamos fazer uma rodada agora para considerações finais. Vocês querem comentar alguma coisa? Querem falar algo? Querem divulgar alguma iniciativa?

Paola?

Paola Ricaurte: Bueno, creo que nos dejan esta idea del repositorio, esta idea de hacer visibles estas iniciativas, estas personas, pensadoras también de la historia de América Latina. Y creo que, como dice Rodrigo, no es que haya buscado específicamente en América Latina, pero es que en realidad yo estoy convencida de que América Latina ha sido un semillero de ideas desde siempre, ha sido un semillero de ideas y de propuestas. Que es cierto, no se conocen en otros lugares, pero a lo mejor lo problemático es que, como comentaba hace un rato, creo que Rafa, no hacemos que esa historia, esa historia de larga duración, se haga presente en las reflexiones y en las iniciativas de los movimientos de hoy.

Creo que a mí me inspiro, al menos en México, digamos, he pasado, soy de Ecuador, que estas largas duraciones realmente son… entienden esa necesidad. O sea, no es una cosa coyuntural. Estamos aquí, bueno, no, nosotros… estos movimientos están resistiendo más de 500 años y son los mismos que están resistiendo hoy, por ejemplo, aquí en México por la defensa del agua, la vida y el territorio.

Entonces creo que esas experiencias de lucha de larga duración también nos tienen que hacer pensar que cuando tenemos contextos adversos como el de ahora, que son cíclicos – como decía Pepe Mujica – que nos hagan pensar que cuando tenemos estos contextos adversos que borran todo, borran el archivo, borran la memoria, borran todas las cosas que habíamos avanzado, nos tenemos que rearticular porque tenemos que volver a reconstruir. Y así es la historia. Pero creo que ver esto en esa larga duración nos ayuda a entender también cuál es nuestro momento actual.

Rafael Grohmann: Rodrigo, Léo?

Leonardo Foletto: Bueno, muchas gracias, obrigado pelo convite, pela conversa que a gente está tendo aqui. Muito legal estar podendo discutir isso dentro da universidade e dentro de uma perspectiva ativista.

Parabéns mais uma vez pro Rodrigo pelo trabalho. Acho que o livro tem circulado muito bem aqui. A gente está em negociações aí para fazer uma edição em inglês também. Esperamos que até o ano que vem a gente consiga fazer essa versão, porque o artigo, o ensaio que Rodrigo escreveu, que é a primeira parte do livro, foi escrito originalmente em inglês. Teria que traduzir a segunda parte e mais alguns outros elementos, como o prefácio e a introdução.

Uma das pessoas que está aqui é uma das autoras de um dos próximos livros da âncoras do Futuro, Paola. Ela está escrevendo junto com outros dois autores um livro que dialoga e complementa essa discussão de imaginários e alternativas tecnológicas, a partir também, não por acaso, da América Latina. Esse é o que a gente pode antecipar. A gente tem lançado um livro uma vez por ano, que é vendido nas livrarias em vários lugares, mas também é disponibilizado em PDF gratuitamente via licença Creative Commons não comercial.

E bom, queria então dizer que a gente está à disposição para discutir e trabalhar com essas ideias dentro da universidade, fora dela também. Faço parte de uma coalizão chamada Direitos na Rede aqui no Brasil, e dentro dessa coalizão a gente tem um GT que se chama Laboratório de Experimentações Tecnopolíticas, onde a gente tenta colocar a mão na massa de muitas dessas ideias alternativas de construção de novas tecnologias. Acabamos de fazer no último sábado uma oficina de instalação de um data center comunitário num espaço aqui em São Paulo, onde a gente está no mutirão de colocá-lo em pé, de fazê-lo funcionar, e de que as pessoas possam guardar seus arquivos ali. Justamente colocamos um problema para poder desenvolver nos próximos meses.

O nosso GT também vai publicar uma revista chamada Tocaia, uma revista impressa no final desse ano. Fiquem ligados!

Tem também o Baixa Cultura, que é o espaço que eu edito na internet desde 2008, onde discutimos muito desses nossos temas aqui, de uma forma às vezes não tão acadêmica, mas também que trabalha com um pouco dessa divulgação científica das nossas ideias e projetos e propostas. Assim como o trabalho que o Rafa faz no DigiLabour, na Universidade de Toronto, que também está muito ligado a isso: a construir de forma concreta organizações, cooperativas, que trabalhem com formas mais justas de construção de tecnologias. Ele tem um trabalho muito ligado a isso. E acho que a gente vai seguir nas nossas conexões diversas aí, tentando fazer isso, tentando arrumar espaço nas nossas pesquisas e para conseguir fazer essas nossas ideias soarem e circularem por aí.

Obrigado, gente.

Rodrigo Ochigame: Eu também só queria agradecer a todos vocês por essa conversa, que me encantou bastante. Eu sou um grande admirador do trabalho de todos vocês, e é uma grande honra para mim poder estar em diálogo com o trabalho que fazem a Terra Comum, o DigiLabor e Baixa Cultura.

Eu adoraria… se nós tivéssemos mais tempo para poder responder a cada uma das perguntas. Mas como estamos finalizando, eu só queria fazer um comentário final: acho que nós estamos vivendo um momento extremamente estratégico. Acho que as discussões que estão ocorrendo agora no mundo inteiro sobre a terminologia de soberania digital e temas relacionados é um momento muito importante, estratégico.

É claro que até mesmo esse discurso de soberania já está sendo capturado de várias formas pelos lobistas corporativos das big techs. No Brasil, por exemplo, esses lobistas estão tentando convencer o governo federal de que instalar data centers da Microsoft ou da Amazon em território nacional, inclusive em territórios em disputa ou até mesmo em terras indígenas, é uma forma de soberania.

Eu acho que nós, que temos uma visão mais crítica disso, realmente precisamos combater e tentar fazer o máximo de esforço nesse embate de ideias, nesse momento que estamos vivendo. E realmente tentar dar uma mensagem clara de que não, isso não é soberania digital, e tentar ao máximo refocar o debate nas questões que achamos mais urgentes e na forma de análise que já estamos desenvolvendo há bastante tempo.

Enfim, só queria dizer que acho que estamos vivendo um momento bastante estratégico e de que tem muito potencial para ações de infraestruturas digitais mais justas.

Rafael Grohmann: Beleza. Obrigado, Rodrigo. A gente se vê em algum momento, em algum lugar deste planeta, em alguma língua disponível que a gente consiga se comunicar. Fica aí a dica para ler “Informática do Oprimido”, ou comprar na editora Funilaria, ou baixar o PDF no site do Baixa Cultura. E em breve então teremos um livro novo no ano que vem também. Fiquei feliz que o livro vai ter uma versão em inglês, que eu preciso fazer meus alunos lerem. Isso é muito importante.

Um abraço a todo mundo que nos acompanhou por hoje. Tchau, gente!

Deixe um comentário