Ambiente digital de difusão: por onde circula a cultura online?

*Fizemos esse texto eu, Leonardo Foletto, editor do BaixaCultura, e André Deak, diretor do Liquid Media Lab, professor da ESPM-SP e parceiro de longa data na CCD em SP, sob encomenda para um livro de uma pesquisa chamada “Panorama Setorial da Cultura Brasileira 2017/2018”. A proposta era discutir principalmente a circulação da cultura na internet nas últimas décadas, sobretudo dos 2000 pra cá. Fizemos então um panorama particular e afetivo de plataformas, serviços e redes por onde a cultura digital circulou nesses tempos. Nada muito sistemático e rígido, mas bem apurado e com fontes pra tudo. Ficou grandão, saiu no livro*, mas também está agora no site e aqui.

No princípio da web, eram os sites. Uma das coisas mais interessantes em 1994 era visitar o endereço das enciclopédias, como a Barsa ou a Britannica, e perceber que não era mais necessário ter uma parede cheia de livros gigantes, capa dura, pesados. Nove em cada dez reportagens diziam que então todo aquele conteúdo estava à distância de um clique.

Passados dez anos, no início do século 21, e já estava claro que qualquer instituição ou empresa que não tivesse um site não existiria. Ou melhor, não apareceria nas buscas, e não seria encontrada, portanto — o que dava no mesmo que não existir. Foi quando museus e institutos culturais começaram a tratar das suas fachadas digitais, com mais ou menos afinco. Alguns acervos levariam ainda mais de uma década para entrar na rede, sendo que a maioria deles segue ainda hoje sem ter nem mesmo um projeto de digitalização. Na verdade, a situação de penúria dos museus é bastante conhecida, mesmo antes de o Museu Nacional do Rio de Janeiro ser reduzido à cinzas em setembro de 2018.

De qualquer forma, a cultura nunca circulou apenas dentro de museus, institutos culturais e enciclopédias, mas nos lugares mais diversos. Durante a pavimentação digital da internet, conforme a infraestrutura era construída, a cultura também se mostrava em todos os cantos possíveis. Nesse texto trazemos detalhes de alguns desses cantos, em especial aqueles que que milhares de pessoas escolheram como os seus espaços para consumir, produzir e fazer circular cultura ao longo dos pouco mais de 20 anos de internet comercial no mundo. Acreditamos que contar suas histórias nos permite entender melhor como se deu o impacto de produzir e consumir cultura com a junção das tecnologias digitais e a rede mundial dos computadores.

WIKIPEDIA

São poucos os websites que foram tão discutidos e que geraram tanto debate sobre quebras de paradigmas quanto aquele criado por Jimmy Wales e Larry Sanger em janeiro de 2001. Em 2018 a Wikipedia tem mais de 43 milhões de artigos, sendo mais de 1 milhão deles em português, o que nos coloca apenas no 15º entre 298 idiomas em termos de quantidade de artigos. Em 2014, calcularam que seriam necessárias mais de 1 milhão de páginas, divididas em 1.000 volumes de 1.200 páginas cada, para imprimir o conteúdo que estava lá — ocupando cerca de 80 metros de estantes. A última edição em inglês da Enciclopédia Britannica foi distribuída em 32 volumes com cerca de mil páginas cada.

Muitos anos foram gastos em faculdades de jornalismo e metros de páginas de revistas e jornais discutiram se o conteúdo da Wikipedia era confiável, e se seria uma enciclopédia melhor ou pior que uma Britannica, em que ocorre a tradicional curadoria e revisão por pares acadêmicos. Em 2006 a revista Nature publicou o primeiro estudo em que comparava as duas enciclopédias, observando 42 artigos científicos de acordo com os padrões mais elevados, e concluindo que “a diferença de acuidade entre as duas enciclopédias não era particularmente grande” (BENKLER, Yochai, p.71 de “The Wealth of Networks” – PDF aqui).

O debate que até hoje às vezes se escuta é que “não são profissionais que editam a Wikipedia”. No Brasil, por conta do debate sobre o fim da necessidade do diploma de jornalismo para exercer profissionalmente a função, também circulou esse debate com o mesmo moto: “não são jornalistas profissionais que estão produzindo essas notícias”. Hoje, a defesa do “profissional” em detrimento do “amador” já não está na lista de prioridades do debate. No caso da Wikipedia, ainda, uma das conclusões mais interessantes é a de que se trata não de um produto, mas de um processo. Com sistemas complexos de debate sobre a validade das revisões, os artigos estão o tempo todo sendo reescritos e revisados. Ninguém duvida hoje que a Wikipedia seja um ponto crucial de distribuição de cultura, normalmente o primeiro lugar onde estudantes encontram informações sobre qualquer coisa.

O fato é que a possibilidade da produção colaborativa, coletiva, e a facilidade com que os meios de produção e distribuição cresceram nos primeiros 10 anos da web fizeram com que conteúdos culturais circulassem muito mais livremente do que jamais haviam circulado antes. Clay Shirky sintetizou bem em “Here Comes Everybody” (p.40, 2008) : “O futuro que a internet apresentou é a publicação em massa de conteúdos amadores, o que mudou o modo de compreender o que deveria ou não ser publicado. Antes, se a pergunta era ‘por que publicar isso?’, agora passou a ser ‘por que não publicar isso?’”

Esse fato mudou o cenário e o mercado de maneira bastante drástica. Jornais, outro ícone da cultura, antes tidos como o “pedágio” entre a informação e o leitor, perceberam que cedo ou tarde teriam que rever conceitos, porque os anunciantes não mais necessariamente teriam que colocar suas propagandas ali para serem vistos. Não demorou muito para a crise financeira chegar: “o Google deve ficar com 42% do mercado de anúncios digitais em 2018 nos Estados Unidos; o Facebook, a concorrência mais próxima, deve ficar com 23% do mercado de anúncios digitais”, segundo o Washington Post. Enquanto isso, os investimentos em anúncios impressos — e mesmo nos digitais, em empresas de jornalismo — seguem em queda. O New York Times, grande parâmetro para a imprensa mundial, que fez um movimento em direção a assinaturas digitais, anunciou em 2018 queda de mais 10% nos anúncios. E, apesar de ter funcionado o modelo de paywall para o NYT, isso não quer dizer que as pessoas estejam dispostas de modo geral a bancar o jornalismo em qualquer parte do mundo com o próprio bolso. Conforme apostava em 2009 Chris Anderson em “Free – o Futuro dos Preços“, “se é digital, cedo ou tarde vai ser grátis”.¹⁰

Praticamente ao mesmo tempo em que ocorria o impacto do digital nos meios impressos, com a livre circulação da informação e da cultura por cabos ainda sem banda larga disseminada (o 3G chegaria apenas na segunda metade da primeira década de 2000, o 4G no início da década de 2010), e com os celulares inteligentes também no início de seu processo de conquista mundial dos mercados (o primeiro Iphone é de 2007), vimos outro mercado cultural sofrer um abalo sísmico que mudaria os rumos de uma cadeia produtiva inteira. E o nome deste terremoto em específico era Napster.

NAPSTER, O PRIMEIRO DESAFIANTE DO COPYRIGHT NA INTERNET

Criado por Shawn Fanning e Sean Parker como um programa de compartilhamento de arquivos em rede P2P em 1999, o Napster protagonizou a primeira luta importante entre a indústria fonográfica e as então nascentes iniciativas de distribuição de informação (e cultura) na internet. A sacada de Fanning e Parker (que depois seria um dos primeiros acionistas do Facebook e ganharia a cara de Justin Timberlake no filme “A Rede Social”, de 2010) foi criar um software de interface gráfica amigável, facilmente baixável nos computadores rudimentares da época, para que qualquer pessoa pudesse buscar suas músicas, em MP3, por nome do artista, disco, faixas e até gêneros inteiros, e fazer o download de uma cópia para suas máquinas. Era o velho hábito de compartilhar músicas, popularizado desde as fitas K7, levado à uma escala global sem precedentes, facilitado por um formato que permitia ao mesmo tempo compartilhar a música e mantê-la consigo nos HDs, CDs e disquetes da época. Uma música em MP3 baixada no Napster era um “bem não-rival” [Imre Simon e Miguel Said Vieira, desenvolveram um conceito que detalha melhor este exemplo: “rossio não-rival”], que poderia coexistir em diferentes cópias e ser obtida de forma gratuita, o que quebrava o sistema industrial que as grandes gravadoras mantiveram como o seu modelo de comercialização de produtos durante décadas, ao mesmo tempo em que não remunerava os autores das músicas agora encontradas em diversos computadores de jovens mundo afora. Problema na certa.

Um ano depois de ter sido criado, em 2000, o Napster se tornou uma empresa, com diversas versões de seu software sendo lançadas quase mensalmente, número de usuários quadruplicando a cada semana, chegando a um pico de 8 milhões de pessoas conectadas simultaneamente. Mesmo com o sucesso obtido, os processos das gravadoras por quebra de copyright fizeram o Napster fechar já em 2001. Um dos mais notórios desses processos foi o do Metallica, com seu baterista Lars Ulrich à frente, que manifestou diversas vezes sua indignação com as pessoas que escutavam suas músicas sem pagar, embora ele mesmo tenha assumido que fez isso alguns anos depois, como escrevemos aqui no BaixaCultura em março de 2019.

Apesar do site de trocas ter perdido a batalha judicial, as pessoas passaram a considerar que a troca — ou o download — de músicas era algo tão natural quanto navegar na internet. Outra coisa ficou clara nesse processo: quando os donos do Napster disseram ser capazes de impedir 99,4% de trocas de materiais protegidos por leis de direitos autorais, a outra parte (as gravadoras) disse que não era o bastante. Lawrence Lessig, advogado, um dos criadores de um conjunto de licenças mais flexíveis que o direito autoral (o Creative Commons), notou que “se 99,4% não é o bastante, então essa é uma guerra contra o compartilhamento de arquivos e não a favor do direito autoral”, como escreveu no livro “Free Culture”, de 2006, traduzido no Brasil como “Cultura Livre – Como a grande mídia usa a tecnologia e a lei para controlar a cultura e bloquear a criatividade“.

Lessig esteve no Brasil algumas vezes e foi próximo da gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura, entre 2003 e 2008, durante o governo Lula. A licença que ele foi um dos inventores, Creative Commons, é uma variação do direito autoral que permite, de antemão, que outros utilizem a obra criada, sem permitir a ação de intermediários legais. Foi o conjunto de licenças que mais se popularizou mundo afora baseada no copyleft, um conceito jurídico usado pelo criador do movimento do software livre, Richard Stallman, para permitir que determinadas obras, como softwares, continuem livres.

Poucos sabem que o Brasil é pioneiro na mudança ocorrida em relação ao direito autoral na música, ao compartilhamento de arquivos, ao reposicionamento mundial da indústria musical. Em Belém do Pará, o tecnobrega, que surge a partir das tecnologias de sampler, uma mistura do brega tradicional com batidas eletrônicas, desde o início abriu mão de fazer dinheiro vendendo CDs. Em nome da livre circulação, em feiras de CDs “piratas” distribuídos pelos próprios autores para que camelôs vendessem a R$ 1 ou R$ 2, os músicos estavam mais interessados na formação de público. Assim, conhecidos por uma massa de fãs, podiam depois vender ingressos para shows e ganhar com apresentações em várias cidades, ao invés de tentar proteger sua obra e ganhar com o produto CD. Quanto mais circulasse a música, melhor.

“A ausência de aplicação de leis de propriedade intelectual contribui fortemente para a construção de um mercado com dinâmica muito diferente daquele da indústria cultural formal e tradicional”.

apontavam os pesquisadores Ronaldo Lemos e Oona Castro em livro de 2008 (Tecnobrega: O Pará reinventando o negócio da música), resultado de pesquisa de anos anteriores.

Um ano antes, 2007, dois fatos importantes ocorreram na história da indústria musical: o Radiohead lançou seu disco “In Rainbows” direto na rede para download no modelo “pague-quanto-quiser”, e arrecadou mais do que se vendesse ao preço normal da época; e Madonna, ao perceber que a venda de CDs não sustentaria mais os artistas como no século passado, assinou um contrato “sem precedentes” com uma produtora de shows, passando a se importar mais com a venda de ingressos do que com a venda de música.

Depois de a música se tornar livre, e com uma banda mais larga, que já permitia o download de arquivos maiores, foi a vez de outra indústria ver seus pilares abalados: as produtoras de vídeo. Mas Hollywood e toda a multimilionária indústria do cinema norte-americano não ficariam sentados vendo seus conteúdos escorrerem pelos torrents.

PIRATE BAY, A NAVE-MÃO DOS TORRENTS

Já é razoavelmente conhecida a história de que a Disney e a Universal Studios tentaram impedir o desenvolvimento do vídeo cassete, sob a alegação de que isso iria acabar com o copyright quando as pessoas gravassem programas de TV (aqui em detalhes). O caso Betamax, como ficou conhecido, foi vencido pela Sony, dona da nova tecnologia, em 1984, e nem a TV nem o cinema acabaram então.

Assim, quando surgiu a nova tecnologia chamada torrent, uma evolução do P2P que agora quebrava os arquivos em partes mínimas e permitia a troca não apenas do arquivo completo, mas mesmo das pequenas partes sem que o usuário tivesse o arquivo completo, tornando o processo muito mais eficaz, um conglomerado de empresas de entretenimento mundiais, entre elas a própria Sony, entrou com um processo contra a Baía Pirata por quebra de copyright de milhares de arquivos de produtos culturais. Em 2009, na Suécia, os responsáveis que haviam criado e mantinham o site de trocas de torrents The Pirate Bay fazia seis anos perderam a causa, receberam uma multa recorde (8 milhões de dólares) e foram para a prisão (o que muitos consideraram bastante fora do comum e exagerado — o tribunal virou um filme documentário, The Pirate Bay AFK – Away From Keyboard, disponível no YouTube).

Porém, assim como o Napster, podemos dizer que venceram a “batalha na história”: as trocas de arquivos torrent continuam, ainda que em bem menor número do que antes, e mesmo o The Pirate Bay , o site que agregava links mas não hospedava os conteúdos protegidos por copyright alegados, se mantém na ativa, assim como diversos outros buscadores de torrents. Os responsáveis pelo site sueco, Frederik Neij, Gottfrid Svartholm Warg, Carl Lundstrom, Peter Sunde, estão soltos e tocando outros projetos — Sunde, inclusive, esteve muitas vezes no Brasil em eventos de cultura e software livre, como o Fórum internacional do Software Livre e o Conexões Globais, em Porto Alegre, além de ter criado, ainda em 2010, uma promissora plataforma de micropagamentos, Flattr.

O acesso à produtos culturais via P2P é uma prática comum na rede há quase duas décadas, mas ainda considerada, em sua maior parte, ilegal, o que a faz ser mais subterrânea do que outras e difícil de ser quantificável, já que não há dados atualizados e precisos sobre a quantidade de pessoas que se utilizam dessa forma para consumir cultura online.

Nos últimos anos, os torrents entraram numa nova era tecnológica: o streaming de arquivos. Não apenas a troca das partes se tornou possível, mas assistir a um filme em torrent, sem nem mesmo ter o arquivo completo baixado em seu computador, já é possível em algumas plataformas que mostraremos a seguir. Mas antes do streaming por torrents, vejamos os distribuidores de vídeo online que chegaram primeiro.

YOUTUBE, UM GIGANTE PARADIGMÁTICO NO CONSUMO ONLINE

Surgido em 2005, foi criado por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, então funcionários da PayPal que vislumbraram o crescimento da circulação de vídeos na rede a partir do aumento da velocidade de acesso à internet e a dos dispositivos móveis para elaborar uma plataforma que qualquer um pudesse publicar seu vídeo de forma fácil. Foi comprado pelo Google um ano depois por US$ 1,65 bilhões, um investimento gigantesco que consolidou o site como a principal plataforma de exibição e compartilhamento de vídeos na internet e uma “revolução na cultura participativa na internet”, como afirmaram Jean Burgess e Joshua Green em “YouTube e a Revolução Digital: como o maior fenômeno da cultura participativa transformou a mídia e a sociedade“, De 2009. É difícil de medir o tamanho da influência do YouTube na produção e no consumo de cultura online, mas alguns dados são importantes: é o 3º site mais acessado via web no Brasil em setembro de 2018 e o 2º do mundo nesse mesmo período, segundo dados da Alexa, empresa ligada à Amazon— os primeiros, em ambos os casos, é o Google (.com em 1º lugar mundial e 2º no Brasil, e .com.br o 1º aqui). O Android, sistema operacional mais utilizado em smartphones no mundo, vem em sua instalação padrão com o YouTube, o que significa que 85,9% dos dispositivos móveis vendidos no Brasil hoje trazem a plataforma de vídeos do Google, segundo dados do CanalTech.

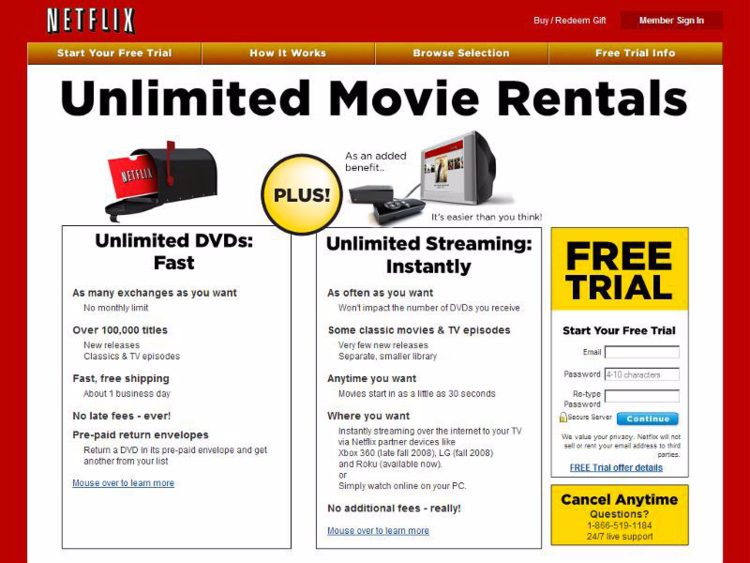

NETFLIX, A REINVENÇÃO DA INDÚSTRIA NA CONSOLIDAÇÃO DO STREAMING

Talvez poucos se lembrem, mas a Netflix começou, ainda em 1997, como um serviço de aluguel de filmes em que você levava em sua casa os DVDs e depois retirava, tal como uma locadora. Durou 10 anos e em 2007 passou a oferecer streaming de conteúdos diversos, o início do que seria hoje um acervo online com mais de 124 milhões de assinantes no mundo, que ajudou a enterrou de vez o modelo de negócio de aluguel de filmes das videoocadoras — o Napster e os torrents já haviam começado este término, lembremos.

Em determinado momento, o Netflix percebeu que seria mais barato criar conteúdo pŕoprio do que licenciar conteúdos com direitos autorais pré-existentes para o mundo todo. Assim, começou a investir boa parte da sua receita em novas produções, com um detalhe: a escolha do que seria produzido é feita com base nas previsões do que seus usuários já gostariam de ver, mas ainda não existia na plataforma. O primeiro grande exemplo de sucesso dessa estratégia foi “House of Cards”, uma série sobre os bastidores da política institucional dos Estados Unidos lançada em fevereiro de 2013. Havia demanda por séries sobre política, com cenas de sexo, algo de violência. Claro, o algoritmo criado para coletar, processar e analisar os dados dos interesses dos assinantes não determina o sucesso de uma série — mas pode auxiliar ao menos a atirar no lugar certo. “Stranger Things”, série original Netflix lançada em julho de 2016, traz até hoje especulações (aqui uma delas) de que teria sido o primeiro caso de um produto audiovisual produzido a partir dos algoritmos de recomendação da plataforma, tamanho a quantidade de referências (dos anos 1980, sobretudo) que fizeram a série cair no gosto do público.

O fato é que, em 2018, podemos dizer que a Netflix é um dos principais lugares que as pessoas vão na internet (na web ou nos aplicativos em smartphones, tablets, smart TVs, ) para consumir cultura online. Virou a principal referência quando se fala de plataformas de streaming de conteúdo, ainda que esteja enfrentado a concorrência, cada vez mais acirrada, de plataformas como Hulu e Amazon Prime, e das criadas pelos outroras somentes canais de televisão, como Globo (Globo Play), HBO (HBO Go), ou operadoras de TV a Cabo (NET Now, Globosat Play), sem falar do já comentado YouTube, da Google Play e da Apple TV.

Para descrença daqueles que sempre baixaram seus conteúdos na internet (como os autores desse ensaio), o streaming virou realidade e não apenas uma tendência vaga que se imaginava com incredulidade em 2008, 2009. Milhares de famílias de classe média no Brasil tem o valor mensal para ter acesso às produções da plataforma como um dos gastos cotidianos da casa, como luz, água e internet, para não mencionar aqueles vários que dividem uma única conta, às vezes não necessariamente de forma legal. A indústria, e especialmente o Netflix, soube ouvir uma demanda de quem usava os torrents para ter acesso à diversas produções culturais mundiais: faça melhor que eu pago. Criaram uma plataforma com muitos produtos à disposição de forma fácil, numa interface amigável, já legendados e que funciona em diversos dispositivos, e com isso conseguiram tanto ganhar aqueles que tinham preguiça de baixar um filme e suas legendas como conseguiram legalizar o consumo cultural online, já que tudo aquilo que está no Netflix e seus concorrentes é disponibilizado de forma legal. Uma jogada de mestre, que contou com o considerável crescimento da velocidade na rede, com fibra óticas capazes de entregar mais de 100 Megabits por segundo de download e upload para muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil.

Além de ser o principal serviço de streaming de produção audiovisual no mundo, o Netflix também influenciou outros projetos menores e igualmente importantes no Brasil.

O primeiro é o Afroflix, plataforma criada em outubro de 2015 traz produções que possuem pelo menos uma área de atuação técnica/artística assinada por uma pessoa negra. São filmes, séries, web séries, programas diversos, vlogs e clipes que são produzidos ou escritos ou dirigidos ou protagonizados por pessoas negras. Por enquanto só audiovisuais brasileiros. E o segundo é o Libreflix, projeto criado pelo jovem programador Guilmour Rossi, de Curitiba, uma plataforma de streaming aberta e colaborativa “que reúne produções audiovisuais independentes, de livre exibição e que fazem pensar” numa interface parecida com a de sua principal influência. A proposta do Libreflix, como eles mesmo comentam em seu FAQ, está diretamente ligada com a ideia de cultura livre, que defende a liberdade para modificar e principalmente distribuir obras criativas. Criado em 2017, o projeto não deixa de ser uma hackeamento do Netflix e da própria indústria do entretenimento online; se estes, como falamos, souberam bem se reinventar e legalizar o consumo audiovisual online na rede, o Libreflix mostra que os projetos desviantes e em prol da distribuição livre da informação sempre vão existir enquanto houver internet.

POP CORN TIME E STREMIO, OS TORRENTS AGORA TAMBÉM SÃO STREAMING

Pop Corn Time é um software livre, criado em 2014, com uma interface simples que permite assistir filmes ou séries compartilhando arquivos, mas sem necessariamente deixá-los no seu computador após serem vistos. Os próprios desenvolvedores tiraram o software de circulação quando foram ameaçados pela indústria do cinema, mas como era um software livre, foi copiado e replicado em inúmeras versões. Stremio é uma das versões, de 2016, que inclusive insere legendas de outros sites nos torrents.

Tanto uma quanto a outra representam uma outra forma de consumo e compartilhamento de produtos online: o streaming via torrents. São sistemas automatizados que rastreiam as partes dos arquivos torrents em diversos computadores mundo afora e que apresentam o arquivo completo para um usuário final a partir da soma das partes. É a junção do compartilhamento P2P com um player — um software de visualização de arquivos multimídia — num único produto, seja um site na web como um aplicativo a ser baixado em dispositivos móveis. Uma solução à margem da legalidade, como os torrents, mas com uma interface que lembra os melhores serviços de streaming, com os sistemas de recomendação, a imagem dos cartazes dos filmes e séries e outras facilidades que não são encontradas quando se procura um arquivo para baixar nos buscadores de torrent.

Entramos de fato num período de distribuição de áudio e vídeo em tempo real, sem a necessidade do download. Todas as perspectivas apontam que a transmissão de vídeo online é o futuro, o tráfego que mais aumenta na internet. Por exemplo: no Brasil, 84% das pessoas que usam internet assistem vídeos; entre estes, o consumo é de 38 horas por semana. Sete em cada 10 brasileiros tem um smartphone, e quase 90% deles consome audiovisual no celular, segundo pesquisa do Google. Produção audiovisual, sem dúvida, é a aposta para distribuição e consumo de cultura nos próximos anos.

REDES SOCIAIS, DE COMUNIDADES DE NICHOS À MANIPULAÇÃO MASSIVA PELOS ALGORITMOS

Redes sociais existem desde que foi criado o mundo, mas as redes sociais online no Brasil tem um marco importante: o Orkut, uma plataforma que durou 10 anos — lançada em 2004, encerrada em 2014 — e que marcou a internet brasileira na primeira década do século XXI. Seu projetista chefe, Orkut Büyükkökten, engenheiro turco do Google, pensou no público norte-americano, mas acertou em cheio no brasileiro. O Brasil chegou a 30 milhões de usuários no auge da rede social, entre 2006 e 2009, antes de cair em vertiginosa queda com a ascensão do Facebook, lançada em 2004 mas só popularizada para milhões no final da década passada. Uma história conhecida por pouca gente no Brasil é que o estopim da explosão do Orkut no país teve como responsável o ativista da internet livre — e letrista da legendária banda Grateful Dead — John Perry Barlow. Ocorre que, no início, como estratégia, só entrava na rede quem tinha um convite. Orkut deu 100 convites a Barlow, que distribuiu estes convites quase todos a brasileiros que ele conhecia. A teoria de Barlow, um dos fundadores da Electronic Frontier Foundation, é que o Brasil seria uma sociedade em rede pronta para receber uma rede social, porque as redes sociais já existiriam no país de maneira analógica com muita força.

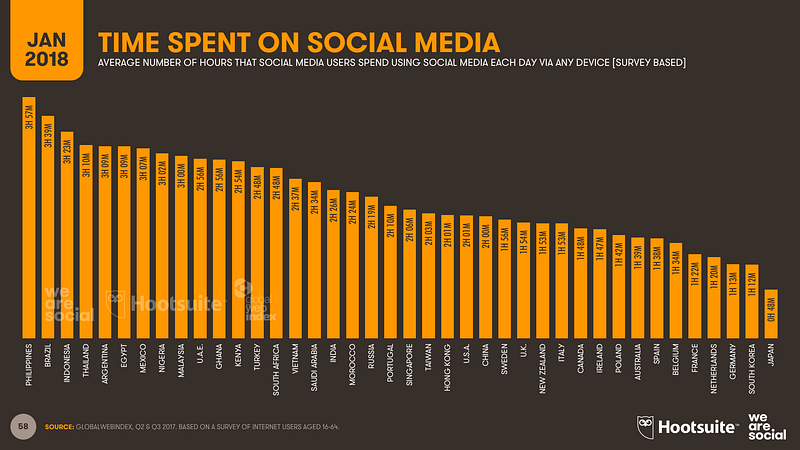

Sem entrar no mérito da razão do brasileiro aderir com tanta vontade às redes sociais, o fato é que o Brasil tem um uso diferenciado das redes. Mergulhou no Orkut, e depois no Facebook, com milhões de usuários que passam lá mais horas do que outros países.

Grupos de compartilhamento de produtos culturais, de discografias inteiras de artistas às obras completas de filósofos, já foram um dos principais motivos que fizeram os brasileiros passarem horas nessas plataformas, em especial no Orkut, onde o grande fluxo de informação se dava nos grupos, dos mais diversos assuntos possíveis, um mosaico de tão incríveis diversidades que, na época que começou a queda da plataforma criada pelo engenheiro turco, em 2011, alguns pesquisadores, como o brasileiro Ronaldo Lemos, chegaram a levantar a possibilidade de salvar a memória da plataforma dada à sua importância no Brasil. “Se a nossa Biblioteca Nacional tiver um mínimo de visão e conexão com o presente, deveria começar a agir já. É preciso preservar o conteúdo integral do Orkut, criar um espelho público do site que registrou boa parte do que aconteceu nessa incrível década passada”, escreveu Lemos em “Salvem a Memória do Orkut!“. Não houve interesse da Biblioteca Nacional nem de nenhuma outra instituição de memória brasileira nem internacional, e o que circulou no Orkut lá morreu.

A queda do Orkut e a ascensão do Facebook como principal rede social mundial, em 2018 com a impressionante marca de mais de 2 bilhões de usuários em todo o planeta, também marca o aumento de uma internet que, por falta de termo melhor, podemos chamar de “algoritmizada”. Com cada vez mais pessoas conectadas à internet, mais rastros digitais foram sendo deixados, o que permitiu a criação de algoritmos — processos que automatizam outros processos, à grosso modo — de monitoramento, cruzamento e apresentação de informações de nosso comportamento online. O resultado dessa mudança é amplamente conhecido: mais conforto para nós, que não precisamos mais nos esforçar para encontrar produtos e informação na rede, basta deixar as próprias plataformas sugerirem o que queremos a partir de nossos dados de navegação na web ou em aplicativos. E também mais facilidade para a manipulação de grandes massas de população através de métodos psicológicos baseados no comportamento online dos indivíduos, vide o escândalo da Cambridge Analytica, caso que mostrou ao mundo até que ponto o uso de big data — outro termo popularizado pós-Orkut — pode ser usado para influenciar eleições, seja a de Donald Trump nos EUA ou o processo do Brexit na Inglaterra.

Vale lembrar que, simultaneamente ao desenvolvimento e à massificação dos smartphones vimos surgir também uma infinidade de aplicativos para celular, os chamados apps. Atualmente, o maior uso que se faz dos apps está diretamente relacionado a redes sociais ou variações disso, grupos de troca de mensagens que podem ser considerados micro-redes sociais (às vezes com centenas de pessoas). A lista dos apps mais populares em 2017 tanto para Android quanto Iphone, no mundo, feita pela Fortune, incluía Whatsapp, Snapchat, YouTube, Facebook Messenger, Instagram, Facebook, Google Maps, Netflix, Spotify e Uber. Nos EUA, Twitter e Pinterest também integram a lista com o maior número de usuários ativos em 2018.

Para finalizar e resumir nossa discussão aqui, podemos dizer que a questão que dá origem a este ensaio, “por onde circula a cultura na internet”, talvez já não seja a maior preocupação atual, no entanto. A cultura e a informação em geral circulam mais pela internet do que jamais circularam antes, por múltiplos canais, produzidas em todas as partes, por todo mundo, com as mais variadas qualidades. Outras questões agora começam a ser formuladas. Quando o acesso é praticamente ilimitado, como encontrar qualidade? Como ter acesso à diversidade, dentro dos filtros-bolha? Quem fará a curadoria de tal massa cultural mundial? Quem programa os algoritmos que escolhem por você? Quem determina as sugestões que serão oferecidas a você pelas inteligências artificiais, e quais são os verdadeiros propósitos dessas sugestões? São as perguntas que, em 2018, dominam as pesquisas acadêmicas em múltiplas áreas (da computação à antropologia, da sociologia ao design) e dominam o noticiário mundial, preocupando todos aqueles que se importam em escolher o que consomem na rede mais do que serem escolhidos pelos próprios produtos a serem consumidos.

* O livro inteiro pode ser baixado aqui. É um livraço (em conteúdo e peso, rs) pra quem se interessa por cultura. Temos 10 exemplares, quem quiser um grátis nos escreva: info@baixacultura.org

Deixe um comentário